「大学院生って、普段どんな生活をしてるの?」

そんな疑問を持つ方に向けて、僕の体験をもとに記事を書きました。

どうも、電気電子系を専攻していた元大学院生です。

博士課程に進学する気もなく、ぶっちゃけ優秀な大学院生ではありませんでした。

それでもなんとか修士論文を書き終え、今は社会人として働いています。

この記事では、そんな経験を基に僕の大学院生活を以下の4つの時期に分けて語ります。

・修士1年前期

・修士1年後期

・修士2年前期

・修士2年後期

それぞれの時期に経験したことや感じたことを、リアルに書いていきます。

研究、勉強会、TA、講義、学会発表、就職活動、修士論文など、大学院生の生活に興味がある方には参考になるはず。

自己紹介

社会人4年目です。

電気電子を専攻していましたが、正直そこまで興味無いです

ブログ運営が趣味で、自分の体験をあれこれ書いています

大学院生活:修士1年前期編

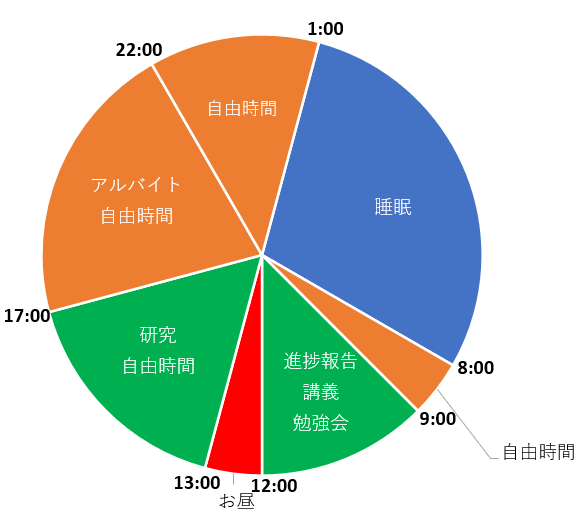

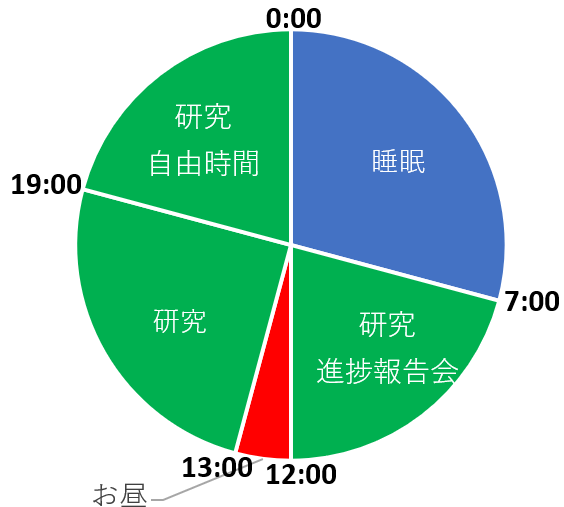

僕の修士1年の頃の基本的なスケジュールはこんな感じ。

この時期の生活は、以下の5つが中心でした

・進捗報告会

・講義

・勉強会

・研究(前期)

・アルバイト

学会発表の予定がない大学院生にとって、1年前期は比較的穏やかな時期。

僕の友人や同期も、だいたい同じようなスケジュールで過ごしていました。

それぞれ補足させてください。

1年前期① 進捗報告会

進捗報告会は、シンプルに地獄。

大学生の頃とは違い、大学院生になるとそれなりの研究成果を求められたので、そこそこ詰められた、、

だいたい4週間に1度のペースで、自分の進捗を発表していたかな。

正直、この報告会を乗り切るために研究していたと言っても過言ではない、、

以下、実際に言われたこと

・苦笑いしかできないくらい研究が進んでいないときに、「笑ってる場合じゃないよ」と真顔で言われる

・研究が進んでいないと「このままだと修了できないよ?」と真顔で言われる

・就活を理由にすると「言い訳にするな」と真顔で言われる

・発表後に「今の発表で何を伝えたかった?」と真顔で言われる

すべて実体験です。

この報告会は修士の間ずっと続くので、毎月嫌だったなー

1年前期② 講義

大学院生にも講義はある。

国立大学院の場合、修了には30単位が必要だったかな(たしか)

研究をしていれば貰える単位が12単位あるので、残り18単位を取ればOK。

僕のいた大学では講義の単位取得は比較的簡単でした。

教授たちも「研究に集中してほしい」というスタンスだったので、講義にそこまで力を入れなくてもOKという空気だったかな。

注意点としては、暇な時期(1年前期)に単位を取っておくこと。

出席やレポート、テスト勉強など、意外と時間を奪われるので、余裕のある時期に済ませておくのがベスト。

1年前期③ 勉強会

ほとんどの研究室で「勉強会」があるはず。

内容は研究室によって異なりますが、よくある形式は以下の通り

・担当者が英語論文を読んでプレゼン

・参考書の指定範囲を読んでプレゼン

僕の研究室では、電子回路に関する英語の参考書を使っていました。

Google翻訳で和訳はできますが、内容の理解は自分の頭で考えるしかありません。

進捗報告会と同様、プレゼンに不明点があると教授に詰められるので、そこそこ辛かった、、

これも基本的に2年間続いて、嫌イベントだったなー

1年前期④ 1年前期の研究

この時期の研究は、正直あまり進まない。(たぶんみんな)

夏に学会発表がある人は頑張っていましたが、僕のように予定がない人は進捗報告会のためだけに研究していた感じなので、、

あと、講義や勉強会で時間を取られるので、研究に集中しづらい時期でもあったかな。

ただ、ここで研究を進めておくと、後の生活がかなり楽になっていたと後になって思います。

まあ、僕はこの期間にあまり研究を進めなかったので後半でも書きますが、苦労しました。

正直、卒論前の学部4年生の方が研究時間は長かった。

まあ修士も始まったばかりだったので、ダラダラ研究してましたわ。

研究室の選び方

少し余談。

研究室によって大学院生活は大きく変わる

以下のような指標で選ぶのがオススメ。

・研究テーマに興味があるか(合わない研究テーマは地獄)

・自分がその研究室に入れそうか(GPAや院試など)

・教授との相性が良さそうか(合わないと地獄)

・教授の指導方針が良さそうか(面倒見がいいか)

・研究室内からを不満を感じるか(ブラックかどうか)

・研究室内の雰囲気が良さそうか

・学会に行く機会がありそうか(学会発表をたくさんしたいなら)

・コアタイム(休み)があるか

・プライベートを重要視しているか(研究以外も充実したくない?)

・修士課程に進む割合が多いか

・研究室の実績が充実しているか(論文や研究費など)

詳しくはこちら:そこそこ良い研究生活を送るための研究室の決め方について書いた【研究職に興味ない人向け】

研究に必要なもの

もう1つ余談。

研究に必要なもの、あった方が良いものをざっくりまとめてみます。

〇パソコン

・スペック:動作が遅いと研究に支障が出る

・持ち運び:軽くて小さいと学会や自宅作業に便利

・OS:Windowsでも十分。Macはソフトの互換性に注意

詳しくはこちら: 大学院生がパソコンを選ぶときのとりあえずの確認ポイント【失敗談から紹介】

〇研究室にあると便利なもの

・耳栓:集中力UP

・芳香剤:快適さUP

・メモ帳・付箋:ちょっとした記録に便利

・腰当てクッション:長時間作業の負担軽減

・枕:昼休みの15分程度の仮眠に便利

詳しくはこちら:研究室生活にオススメな便利グッズをミニマリスト目線で紹介!【駅弁大学院生の独り言】

また、机の上に物を置きすぎると集中力が下がるので注意。

個人的には、机の上はできるだけ何も置かないことをオススメ!

詳しくはこちら:最高の研究室のデスク環境を紹介!【凡人はものを置くな】

1年前期⑤ アルバイト

余談が長くなりすみません、続けます。

研究に余裕がある人なら、アルバイトも可能。

僕も週3くらいで飲食店のバイトをしていました。

大学院生とはいえ、学生なので遊びたいやん。

でもお金がないので、アルバイトをしていた。

ただ、アルバイトは時間をかなり奪われるんですよねー

今思えば、もっと効率の良い稼ぎ方に時間を使えばよかったかも、、

詳しくはこちら:大学院生はアルバイトと研究を両立できる?【難しいよね】

大学院生の稼ぎ方

アルバイト以外にも、面白く稼ぐ方法はたくさんある。

・ブログ運営

・note投稿

・動画投稿(YouTubeやTikTok)

・サイト/アプリ作成 ※できる人は超優秀

・イベント運営

などなど。

僕自身上記の中だとブログ運営でしか稼げていないので、他の稼ぎ方についてよくわかっていないが、少なくともブログ運営は就活のエピソードトークにもなったし、文章力の見直しのきっかけにもなった。

お金以外のリターンもあるので、興味があるなら挑戦してみるのもアリ。

情報商材などの身を亡ぼすような稼ぎ方はオススメしませんがね、、

大学院生がアルバイト以外でお金を得ることについてこちらの記事でまとめています。

よかったら読んでみてください。

大学院生にオススメな副業とは?【研究できる期間は今だけかも】

大学院生活:修士1年後期編

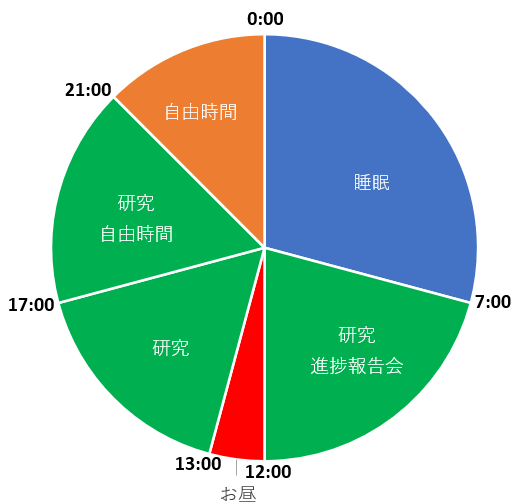

次は修士1年の後期。

僕のスケジュールはこんな感じでした。

講義がなくなり、午前中に研究をすることが増えたかな。

基本的には1年前期と同じようなスケジュールだが、コアタイム外の17時以降も研究することも増えた。

理由は「学会」と「就職活動」の存在。

こいつらがスケジュールを圧迫する要因に、、

アルバイトも週1〜2回に減らしていました。

学会前は朝から晩まで研究、それ以外は1年前期のような緩めのスケジュールで活動していた感じです。

この時期に追加された3つの要素について簡単に補足させてください。

・研究(後期)

・学会発表

・就職活動

1年後期① 学会発表

多くの人は修士1年後期以降に学会発表を経験することになる。

(早い人は学部生や修士1年前期でも経験すると思うけど)

学会発表の頻度は、研究分野や研究室によって大きく異なるかなー

僕が学会で情報交換したときは、1年で10回発表する人もいれば、1回だけという人もいました。

発表回数は、研究室の方針と自分のやる気次第。

どうしても研究というより開発寄りの研究だと学会発表しづらいこともある。

自分の場合は2年間で国内学会2回、国際学会1回を経験したかな。

学会発表って研究の進捗、予稿作成、スライド作成、発表練習など、かなり時間を使うことになるんですよ、、

国際学会は英語での発表になるため、準備の負担は国内の2倍くらい。

まあ大変さもありつつもタダ旅行できるため、好き嫌い別れるイベントだと思う、、

#僕は嫌い側

詳しくはこちら:英語力なし&研究成果弱いヘボ大学院生が海外で学会発表をした話

1年後期② 就職活動

博士課程に進学しない大学院生にとって、就活は必須。

早い人は修士1年の夏から長期インターンに参加して就活を進めている。

僕は後期から説明会や短期インターンに少しずつ参加していました。

#日経企業あるある

大学院生の場合、修士1年からしっかり準備していれば、3〜4月には就活を終えてる人が多い印象。

「新卒+大学院生」というカードは、企業からの評価も高め。

ただし、何も準備していないと普通に苦戦する。

なので僕のように特別優秀ではないなら、遅くとも10月頃からは動き始めた方がいいと思われる。

就活はそれなりに時間を使うので、研究が遅れることもある。

ブラック研究室だとインターン参加に許可が必要な場合もあるので注意。

就活について:大学院生の就活で事前に知っておけばよかったこと10選【失敗ばかり】

1年後期③ 1年後期の研究

講義がない分、1年前期よりは研究に使える時間が増える。

さらに学会発表が近づくと、研究室にいる時間も比例して増えるかな。

僕の場合は、学会前は朝から晩まで研究、それ以外はゆるめのスタイルでした。

修士論文の中間発表が3月にある人は、その前も忙しくなるね。

ただ、そういった発表がなければ、研究地獄というほどではない。

まだ1年研究生活が残っているので、程々で研究していた記憶があります。

研究室内の人間関係

少し余談。

研究室内の人間関係について。

・わからないことを聞きやすい

・雑談で息抜きできる

・研究室に行きやすくなる

・モチベーションになる

・研究室の居心地が良くなる

このような利点があるので、なるべく良好な関係を築いた方がいい。

ただ、もちろんマストではない。

僕自身は、周りが雑談しているのを「うるさいな」と思いながらイヤホンをつけていたり、みんなが楽しそうに話しているのを隅の机で聞いていたりするようなぼっちサイドでした、、

少し改善しようと思って動きましたが、劇的には変わらず。

まあ結論としては、「人間関係は良くなくてもなんとかなるけど、良い方がお得」

研究室内でぼっちになるとどうなる?【修了はできるけど、不便だよね】

大学院生の遊び事情

もう1つ余談。

大学院生の趣味や遊び方は、基本的に大学生と変わらない。

異性との出会いも、意外とありますよ。

出会いの場の例

・サークル

・アルバイト

・研究室内

・友人の紹介

・SNS(Twitter、Instagram)

・マッチングアプリ

・ナンパ

普通に遊ぶ時間さえ確保できれば、趣味も出会いも充実する。

理系大学院生の出会いについて:理系大学院生の出会いの場をまとめてみた【7つ/実話】

個人的に大学院生時代にハマっていた趣味について:大学院生には創作活動がなんだかんだでオススメだよ!【趣味4選】

大学院生活:修士2年前期編

次に修士の2年前期。

修士2年前期のスケジュールはこんな感じ。

この時期のスケジュールは、基本的には修士1年後期と大きくは変わりません。

ただ、僕の場合はこの時点で修士論文に書けるような成果が何もなかったため、かなり焦って研究していました

とりあえず効率を考えて、朝早くから研究室に行っていたかな。

7時には研究室に到着して、夕方17時まで滞在。

予定がない日はその後も研究を続けるような生活だった、、

朝起きて10分で準備して大学へ向かう、そんな日々。

まあほどほどには遊んでいましたが、研究時間は確実に増えていましたね。

2年前期① 2年前期の研究

この時期の研究は、そこそこ頑張りました。

というより、頑張らざるを得なかったというのが正直なところ。

修士2年4月の時点で、論文に書けるような成果が何もなかったんですよ、、

学会には出ていましたが、内容的には小さな成果で、修士論文としては微妙。

教授からも「ちょっと危ない気がする」と言われてしまうほどでした。

このように、修士論文を意識し始めると、研究時間が増える人は多いと思います。

僕の同期や他の研究室の友人も、研究時間が伸びていたような気がする。

結果として、1日の大半を研究に使う生活になります。

下記の記事では、研究に少し力を入れ始めたことについて書いています。

よかったら読んでみてください

研究室に対する負の感情

この時期から、研究に対して「面白くない」「成果が出ない」「つらい」といった負の感情が出てくる人も多いと思います。

僕もそうだったので、、

以下、よくある研究室の負の感情の思考をざっくりまとめてみました。

・研究室に行きたくないなあ

誰しもが成果が出ない、面倒くさい、教授からの厳しい指摘など研究室に行きたくなくなることはある。

どの程度行きたくないかによって、対応は変わると思ってて。

・とりあえず脳死で行く

・研究以外でリフレッシュする

・研究室を変える・辞める

ただ、一時の感情で行動するのはオススメしません。まずは少し悩んで、誰かに相談してみてほしい。負の感情時には正しい判断をできないこともあるので、、

詳しくはこちら:研究室に行きたくないときの案を書いてみた【大学院生の独り言】

・シンプルにきつい

大学院生活には、辛い瞬間がいくつかある。

・初めての学会発表前

・研究成果が出なくて焦る時期

・進捗報告会で詰められるとき

・修士論文提出前

その時期は本当にしんどいですが、終わってみると「なんとかなったな」と思えることが多いんですよね。

詳しくはこちら:大学院の研究で辛かったエピソード5選!【ホワイトな研究室でもこんなもん】

・自分は研究に向いていないなあ

就活、講義、TAなど、大学院生活は意外と時間がなく、不慣れな研究で成果が出ないのは、ある意味当然。

本当にすごい成果を出している人は、めちゃくちゃ優秀な人か、運が良い人。

それ以外の人は、小さな成果を修士論文にまとめて、修了していると思っている。

詳しくはこちら:大学院生が研究に向いていないと思うのは当たり前だと思う話

大学院生活:修士2年後期編

最後に、修士2年の後期のスケジュールについて。

見ての通り、研究ばかりの生活でした。

それもそのはず。

修士論文の執筆に加えて、学会発表を2回行っていたから。

2回だと少ないと思えるかもしれないですが、僕レベルだとかなり厳しいです、、

修士2年後期は、間違いなく研究室にいる時間が最も長い時期だったなー

ここでは、後期から追加された以下の2要素について説明させてください。

・2年後期の研究

・修士論文

2年後期① 修士論文

「修士論文」

これ、めちゃくちゃキツい。

だいたい70〜100ページくらいかけて、自分の研究についてまとめます。

そして、提出後には修士論文発表もあります。

とはいえ、論文は教授からOKをもらえれば修了できますし、発表も質疑応答を乗り切れば、気づいたら終わっています。

ただし、論文執筆やスライド作成にかかる時間はかなりのものです。

実際に経験しないとわからないと思いますが、70ページ以上の文章を書くのは本当に面倒くさい…。

僕にとっては、修士論文が大学院生活の中で一番重かった、、

2年後期② 2年後期の研究

この時期の研究は、修士論文を書き上げるためだけに行うようなもの。

提出前は、気づけば朝から晩まで研究している日々。

論文を書き始めると、足りないデータに気づくことが多く、研究に終わりが見えなくなってきます笑

なので、朝から晩まで研究していると言っても過言ではないくらい研究室にはいた記憶がある。

#多少の飲み会はあったけど

個人的には、修士2年は良くも悪くも研究中心の生活でした。

社会人と大学院生の忙しさの違い

進捗報告会の地獄、土日も研究、徹夜も日常。

こんな生活を送ってきた大学院生は、社会人を「楽そう」と思ってしまうかもしれません。

たしかに、大学院生が研究室にいる時間の方が長いこともある。

でも、社会人には社会人の辛さがあると思ってて。

・限られた時間で成果を出す難しさ

・結果だけが評価される世界

・自由に休みが取れない現実

だからこそ、大学院生と社会人のどちらが大変かは一概に言えないと思っている。

これから社会人になる人も、これから大学院生になる人も、それぞれの場所で頑張ってください。応援しています!

まとめ

この記事では、僕の大学院生活について紹介しました。

あくまで僕のケースなので、もっと忙しい人も、もっと暇な人もいると思います。

僕の場合は、遊びもそこそこ重視していたので、研究以外の自由時間も意識して確保していました。

電気電子系で遊びつつも、修士論文をちゃんと書き上げようと思ったら、こんなスケジュールになるのかな。

大学院に進む人は、無理せず、自分のペースで頑張ってください。

応援しています!

以上、

最後まで読んでいただきありがとうございました。

下記の記事では、クソみたいな成果で国際学会発表に挑んだ経験について書いています。

よかったら読んでみて下さい。